C’est quoi les limites planétaires?

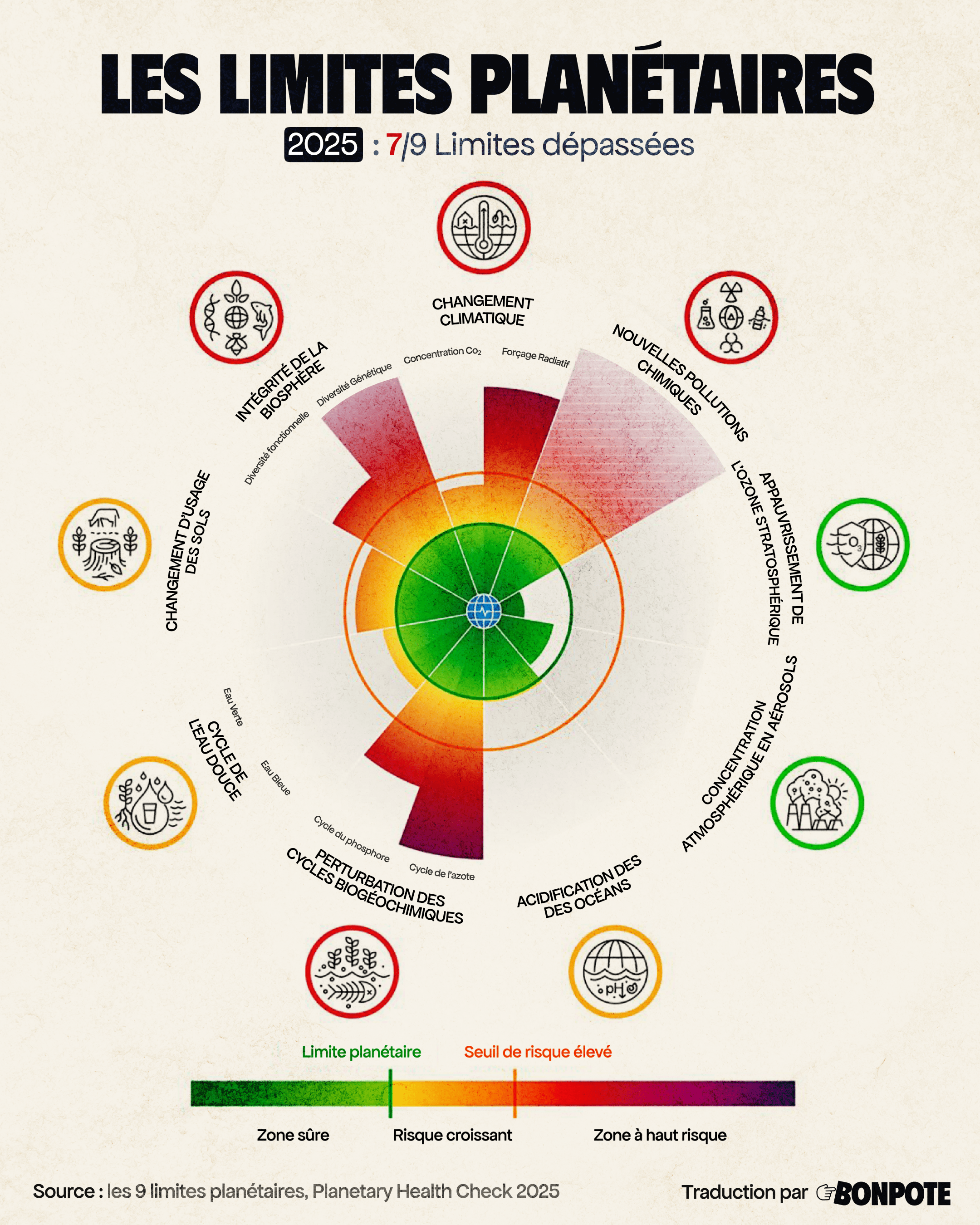

Le concept de limites planétaires a été développé en 2009 par Johan Rockström. Il vise à identifier les seuils environnementaux à ne pas dépasser pour assurer un environnement stable et sûr pour l’humanité. Ces limites définissent les frontières au-delà desquelles des changements environnementaux irréversibles pourraient survenir, mettant ainsi en danger la stabilité des écosystèmes et la capacité de la planète à soutenir la vie humaine.